ABE KOGYO provides traditional products that combine

with craftsmanship with peace of mind and a sense of comfort.

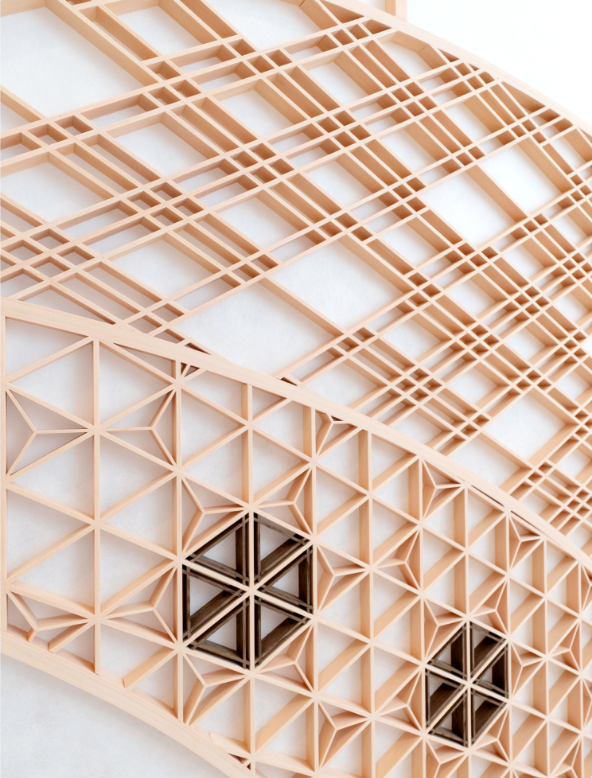

ABOUT KUMIKO

組子とは

釘などの部品を一切使用せず、

いくつもの挽き割った木を組み合わせることでさまざまな紋様を生み出す、

日本伝統の木工技法。

ABE KOGYOは職人技が結集した伝統的な匠の製品を、

やすらぎと癒やしと共にご提供していきます。

APPEALS

ABE KOGYO の組子 3つの魅力

お客様の期待に応える、

私たちの組子が備える「3つのポイント」

-

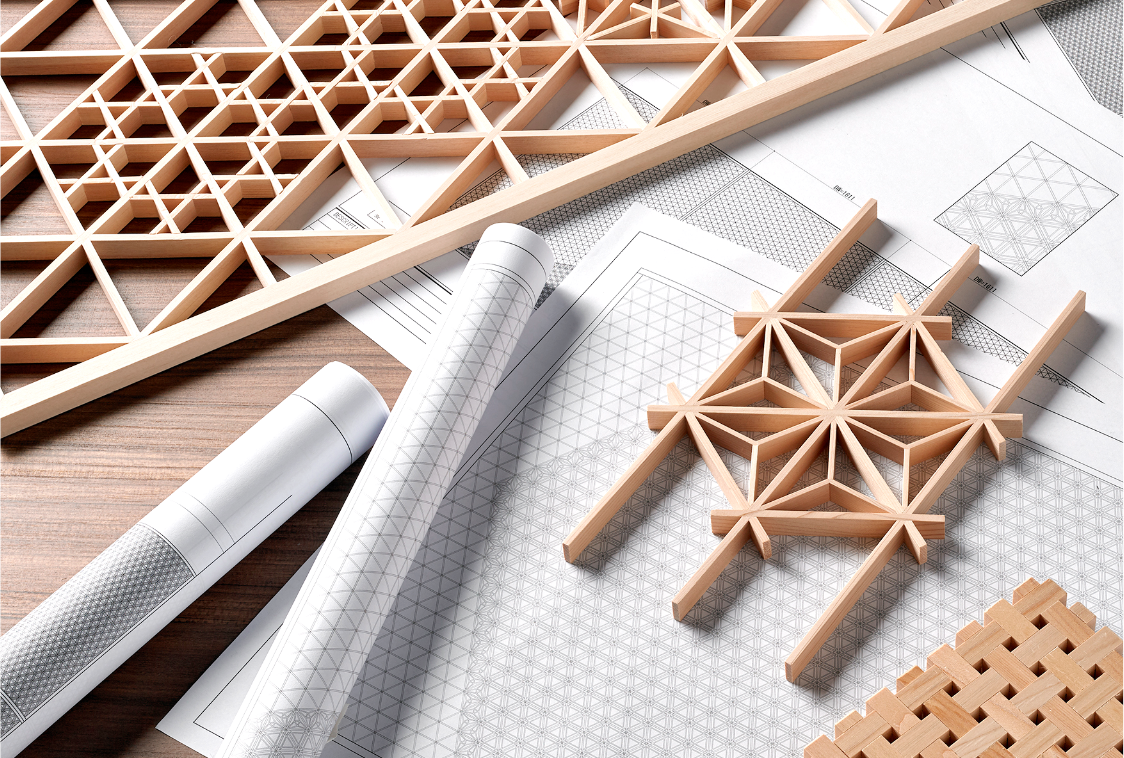

01

提案力

-

お客様一人ひとりが、求める組子のイメージを

入念に伺って、図面の段階から目に見える形で

仕上がりのイメージを共有しながら製作を進行。

お客様が思い浮かべていた組子のイメージを

目の前に実現します。

-

02

技術力

-

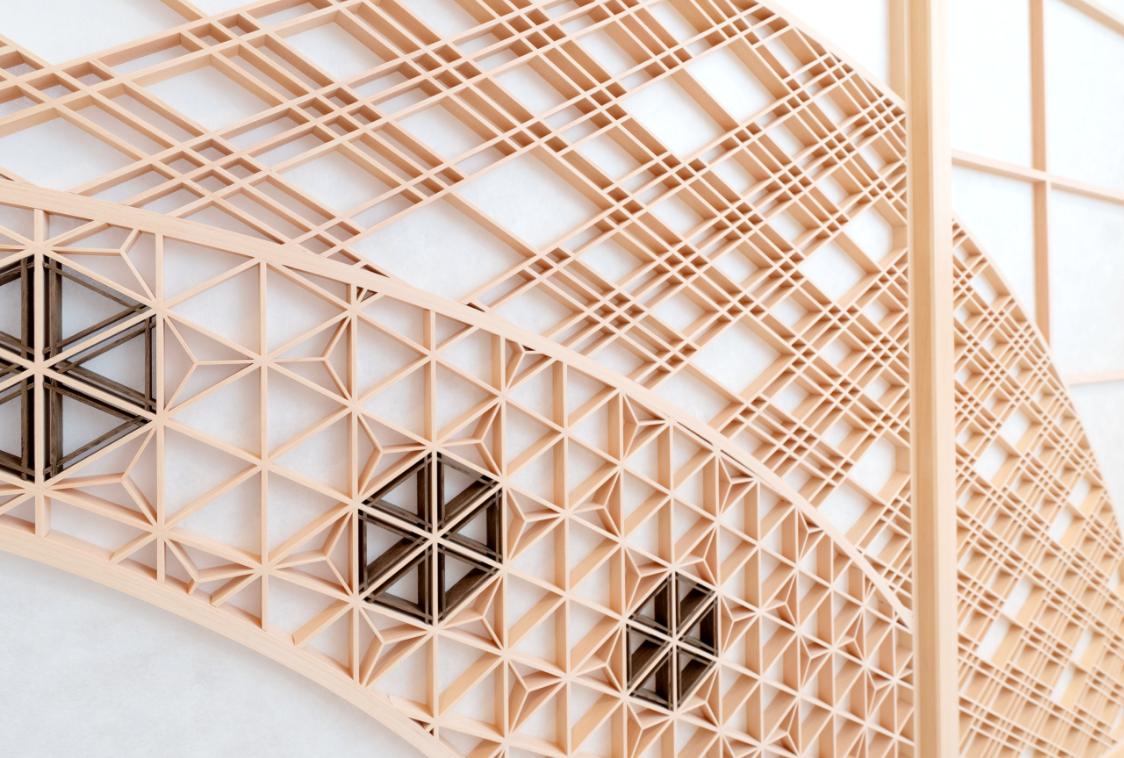

ABE KOGYOが組子に取り組み始めて70年超。

当時から培ってきた技術を大切に現代まで

継承してきました。一方、伝統的な組子の

在り方に執われることなく、建具、ドアのプロとして

様々な新たな試みにも挑み続けています。

-

03

オーダーメイド

-

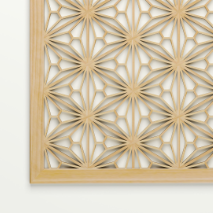

有名な「麻の葉」「七宝」などの模様のほか、

数多くある組子模様の組み合わせから

独自のデザインを起こした、完全受注品が製作できます。

組子を装飾として組み入れたドア、建具、

造作家具のオーダーメイドももちろんお任せください。

LINE UP ラインアップ

ABE KOGYOでは豊富なデザインバリエーションを取り揃えております。

用途や雰囲気に合わせて自由自在に組み合わせることが可能です。

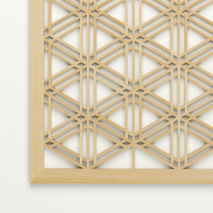

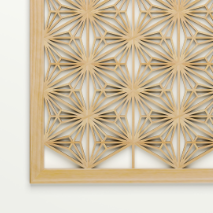

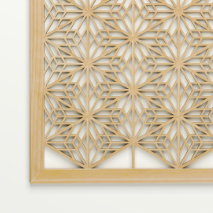

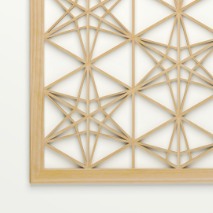

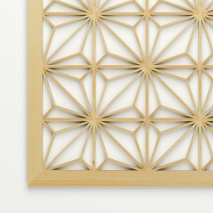

三組手MITSUKUDE

正六角形に組んだ地組(組子の柄の基本となる組み方)を基調として、

複雑な文様に見える柄を作り出す手法のひとつ。

-

胡麻殻

GOMAGARA -

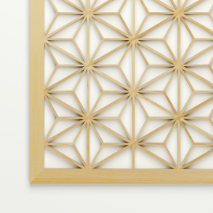

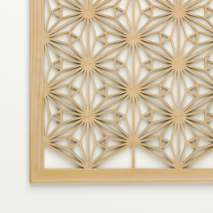

麻の葉

ASANOHA -

二重麻の葉

HUTAEASANOHA -

八重麻の葉

YAEASANOHA -

変わり麻の葉

KAWARIASANOHA -

桜

SAKURA -

八重桜

YAEZAKURA -

桔梗

KIKYO -

竜胆

RINDO

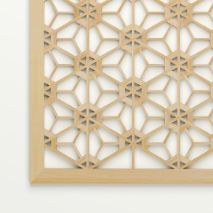

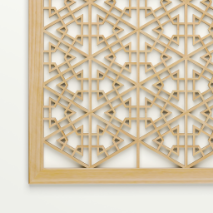

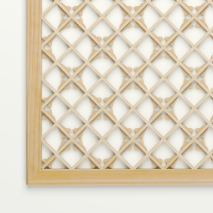

亀甲KIKKO

亀の甲羅の形に由来する文様。組子の長い歴史の中でも、

多く用いられてきた吉祥文様のひとつ。豊かな表現を可能にする文様。

-

弁天亀甲

BENTENKIKKO -

三重亀甲

SANJUKIKKO -

小町亀甲

KOMACHIKIKKO -

積石

TSUMIISHI -

ツノ亀甲

TSUNOKIKKO

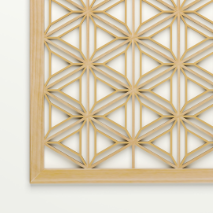

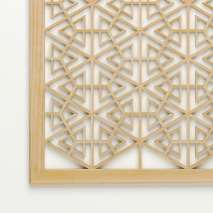

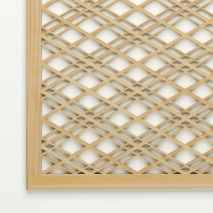

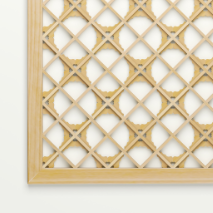

菱HISHI

木を幾重にも編みこんだような文様。

古くは社寺仏閣で使われることが多く、銅鐸(どうたく)にも描かれており、

祭事の時に使用されていたと考えられている。

-

菱

HISHI -

二重菱

NIJUHISHI -

三重菱

SANJUHISHI -

松皮菱

MATSUKAWABISHI -

割菱つなぎ

WARIBISHITSUNAGI -

子持菱

KOMOCHIBISHI -

業平菱

NARIHIRABISHI -

沙綾形崩し

SAYAGATAKUZUSHI

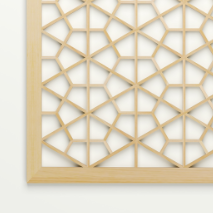

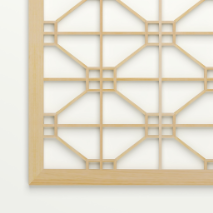

その他OTHERS

-

篭目

KAGOME -

角麻の葉

KAKUASANOHA -

蜀江

SHOKKO -

花狭間 松皮七宝

HANAZAMA-MATSUKAWASHIPPO -

花狭間 木鼻

HANAZAMA-KIBANA -

花狭間 猪目

HANAZAMA-INOME -

七宝

SHIPPO -

青海波

SEIGAIHA

COLUMNコラム

コラムでは組子の様々な情報をお届けします。